大政研究室では、「生物の制御と応用―動物細胞・微生物の産業応用」に関する研究を行っています。

TEL. 06-6879-4580

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1

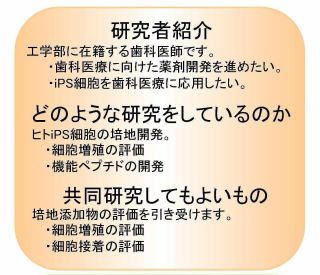

中島 義基特任助教

学歴

- 2005年

- 福岡歯科大学 歯学部卒業

- 2010年

- 久留米大学大学院医学研究科・博士課程修了(医学博士)

職歴

- 2015年4月〜現在

- 大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻 特任助教

- 2013年04月〜2015年03月

- 徳島大学ソシオテクノサイエンス研究部 特任助教

- 2012年11月〜2013年03月

- 徳島大学歯学部 研究員

- 2010年10月〜2012年10月

- 徳島大学歯学部 助教

- 2010年4月〜2010年9月

- 久留米大学医学部 助教

- 2009年4月〜2010年3月

- 久留米大学分子生命科学研究所 研究員

- 2007年4月〜2009年3月

- 久留米大学医学部附属病院 医員

- 2005年4月〜2007年3月

- 久留米大学医学部附属病院 研修医

所属学会

- 日本動物細胞工学会

- 日本再生医療学会

原著論文

| 9. | Yang D, Okamura H, Nakashima Y, Haneji T. (2013) Histone demethylase Jmjd3 regulates osteoblast differentiation via transcription factors Runx2 and osterix. J Biol Chem. 288, 33530-33541 |

| 8. | Nakashima Y, Haneji T. (2013) Stimulation of Osteoclast Formation by RANKL Requires Interferon Regulatory Factor-4 and Is Inhibited by Simvastatin in a Mouse Model of Bone Loss. PloS one. 8, e72033 |

| 7. | Sato T, Nakashima Y, Nakamura Y, Ida T, Kojima K. (2011) Continuous antagonism of the Ghrelin receptor results in early induction of salt-sensitive hypertension. Journal of Molecular Neuroscience. 43, 193-199 |

| 6. | Nakashima Y, Ida T, Sato T, Nakamura Y, Takahashi T, Mori K, Miyazato M, Kangawa, K, Kusukawa J, Kojima M. (2010) Neuromedin U is necessary for normal gastrointestinal motility and is regulated by serotonin. Annals of the New York Academy of Sciences. 1200, 104-111 |

| 5. | Takahashi T, Ida T, Sato T, Nakashima Y, Nakamura Y, Tsuji A, Kojima M. (2009) Production of n-octanoyl-modified ghrelin in cultured cells requires prohormone processing protease and ghrelin O-acyltransferase, as well as n-octanoic acid. The Journal of Biochemistry. 146, 675-682 |

| 4. | Ohgusu H, Shirouzu K, Nakamura Y, Nakashima Y, Ida T, Sato T, Kojima M. (2009) Ghrelin O-acyltransferase (GOAT) has a preference for n-hexanoyl-CoA over n-octanoyl-CoA as an acyl donor. Biochemical and Biophysical Research Communications. 386, 153-158 |

| 3. | Sato T, Kurokawa M, Nakashima Y, Ida T, Takahashi T, Fukue Y, Ikawa M, Okabe M, Kangawa K, Kojima M. (2008) Ghrelin deficiency does not influence feeding performance. Regulatory Peptides. 145, 7-11 |

| 2. | Natori T, Koga M, Anegawa E, Nakashima Y, Tetsuka M, Yoh Y, Kusukawa J. (2008) Usefulness of intra-oral ultrasonography to predict neck metastasis in patients with tongue carcinoma. Oral Diseases. 14, 591-599 |

| 1. | Fukue Y, Sato T, Teranishi H, Hanada R, Takahashi T, Nakashima Y, Kojima M. (2006) Regulation of gonadotropin secretion and puberty onset by neuromedin U. FEBS Letters. 580, 3485-3488 |

| 2015年12月更新 | |

研究紹介

ヒトiPS細胞の培地開発

・研究の背景

ヒトiPS細胞を歯科医療へ応用するためには、細胞分化誘導にとどまらず、歯の器官発生にまで視野を広げる必要があります。しかし、ヒトiPS細胞を用いた器官発生の誘導方法は十分に確立されていません。また、器官形成を導く因子を探索する方法や、誘導因子の探索に必要となるアッセイ方法の準備も進んでいません。そのため、私たちは、細胞を生体外で取り扱う最も基本的なスキルを理解する為に、まずはヒトiPS細胞の培養培地の開発から研究をスタートさせました。

・研究の概要とその特徴

(1)細胞増殖や細胞接着を抑制する蛋白質を特定し、蛋白質阻害ペプチドを設計します。培地添加物として、機能ペプチドを開発します。

(2)ヒトiPS細胞の培養をよりシンンプルにするために、低分子合成化合物を用いた培養評価も積極的に進めます。評価法は光学的な観察にとどまらず、電気化学インピーダンス測定法などを取り入れ多面的なアッセイを行います。生体内に近いアッセイ環境が整った段階で、分化誘導の実験を進めます。

バナースペース

大政研究室

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘2-1

大阪大学大学院工学研究科

生命先端工学専攻

物質生命工学講座 生物化学工学領域

TEL 06-6879-4580

FAX 06-6879-7938